2021年08月29日

スタンドバイミーパートⅢ(龍仙島漂流記)

小欄の6年生の頃は、まだ週休2日制はなかった。土曜日は半ドン。振替休日は無し。

当時はテレビもなかったし、土曜日の午後から日曜日にかけて、この貴重な休みを何して遊ぼうか、心がウキウキしていた。宿題なんてやってられるか!

遊びは海か山か広場か、この3つに決まってた。

我が決死隊は、春から夏にかけて、海遊びが主だった。朝食を食べ終わると、誰となくリーダーの家に集まる。今日は何して遊ぶか決める。決まったら、来てない仲間に知らせに行く。

その日は、まだ櫓を漕げない者がいるので、宮崎の湾内で練習することになった。初心者にはまだ力配分がわからないので、手にマメができる。そんな時は手に包帯を巻いて漕いだ。練習の甲斐あって、みんな漕げるようになった。

ある日の事、今度は湾を出て、外海で練習しようということになり、須口の一番先の剣崎まで、漕いでいくことになった。

写真中央右端の黒い山が見えている。その先から防波堤が伸びているのが剣崎。当時は瀬で防波堤はなかった。

そして、写真中央に見える小さな島が、龍仙島だ。

その日は快晴で、凪だった。剣崎に着いた。剣崎を過ぎると、外海になる。そこに赤色の浮き灯台があることをリーダーも俺も知っていた。

「よし、灯台まで行こう」とリーダーが言うと、「よし、行こう」とみんな心がウキウキしていた。広い海原にポツンと1つ赤い浮き灯台が見えた。

みんな灯台を回って帰るだろうと思っていた。するとそこから正面に龍仙島(片島)がくっきりと見えるではないか。

そこでリーダーはあと1時間くらい漕げば、龍仙島に着くんじゃないかと思ったんだろ。「今から龍仙島に向かおうと思うが、みんなはどうだ」と賛否を問うた。行く者2人、反対2人、どっちでもいいが3人で、行くことに決まった。

舟は龍仙等に向けて漕ぐのだが、漕いでも漕いでも近まらない。牛深はだんだん遠くなり、辺りは島影すらなくなった。

船上は沈黙が続き、とうとう中学生の先輩が泣き出した。みんなびっくりした。「兄貴、帰ろうか?」と進言する。

「そうだな!」「よし、作戦は中止、これより帰途に着く。牛深に向けて面舵いっぱぁーい」みんなで、「面舵いっぱーい」「ようそろー」

今も、義兄と会えば、この話が出てくる。ケータイもスマホもない時代、小中学生が、伝馬船で龍仙島まで、漕いでいくということは、とても無謀だった。

たとえ、あのまま漕いで龍仙島に着いたとしても、また今来た距離を漕いで帰ることは、絶対不可能だ!

強い東風が吹いてきて、天草灘の方へ流され、そのまま東シナ海へと流されたらどうなっていただろ。思い出すとゾォッーとする。

あの時彼が泣いてくれたから、現在の自分たちがあると思う。

その後彼は、自然と仲間から離れていった。

我々も決してその時のことは人には言わない。もちろん名前も。

次回「遠見山、権現山踏破」

当時はテレビもなかったし、土曜日の午後から日曜日にかけて、この貴重な休みを何して遊ぼうか、心がウキウキしていた。宿題なんてやってられるか!

遊びは海か山か広場か、この3つに決まってた。

我が決死隊は、春から夏にかけて、海遊びが主だった。朝食を食べ終わると、誰となくリーダーの家に集まる。今日は何して遊ぶか決める。決まったら、来てない仲間に知らせに行く。

その日は、まだ櫓を漕げない者がいるので、宮崎の湾内で練習することになった。初心者にはまだ力配分がわからないので、手にマメができる。そんな時は手に包帯を巻いて漕いだ。練習の甲斐あって、みんな漕げるようになった。

ある日の事、今度は湾を出て、外海で練習しようということになり、須口の一番先の剣崎まで、漕いでいくことになった。

写真中央右端の黒い山が見えている。その先から防波堤が伸びているのが剣崎。当時は瀬で防波堤はなかった。

そして、写真中央に見える小さな島が、龍仙島だ。

その日は快晴で、凪だった。剣崎に着いた。剣崎を過ぎると、外海になる。そこに赤色の浮き灯台があることをリーダーも俺も知っていた。

「よし、灯台まで行こう」とリーダーが言うと、「よし、行こう」とみんな心がウキウキしていた。広い海原にポツンと1つ赤い浮き灯台が見えた。

みんな灯台を回って帰るだろうと思っていた。するとそこから正面に龍仙島(片島)がくっきりと見えるではないか。

そこでリーダーはあと1時間くらい漕げば、龍仙島に着くんじゃないかと思ったんだろ。「今から龍仙島に向かおうと思うが、みんなはどうだ」と賛否を問うた。行く者2人、反対2人、どっちでもいいが3人で、行くことに決まった。

舟は龍仙等に向けて漕ぐのだが、漕いでも漕いでも近まらない。牛深はだんだん遠くなり、辺りは島影すらなくなった。

船上は沈黙が続き、とうとう中学生の先輩が泣き出した。みんなびっくりした。「兄貴、帰ろうか?」と進言する。

「そうだな!」「よし、作戦は中止、これより帰途に着く。牛深に向けて面舵いっぱぁーい」みんなで、「面舵いっぱーい」「ようそろー」

今も、義兄と会えば、この話が出てくる。ケータイもスマホもない時代、小中学生が、伝馬船で龍仙島まで、漕いでいくということは、とても無謀だった。

たとえ、あのまま漕いで龍仙島に着いたとしても、また今来た距離を漕いで帰ることは、絶対不可能だ!

強い東風が吹いてきて、天草灘の方へ流され、そのまま東シナ海へと流されたらどうなっていただろ。思い出すとゾォッーとする。

あの時彼が泣いてくれたから、現在の自分たちがあると思う。

その後彼は、自然と仲間から離れていった。

我々も決してその時のことは人には言わない。もちろん名前も。

次回「遠見山、権現山踏破」

2021年08月26日

スタンドバイミーパートⅡ(黒島上陸編)

小欄が小学6年生に入る前の春休みの出来事だった。

年長者の隊長が卒業して、大阪に集団就職して故郷を離れた。港まで見送りに行った。

桟橋は大勢の見送りの人であふれていた。

水俣丸のデッキには、学生服を着た男女の就職生が横一列に並んで色とりどりのテープを片手に掴み、最後の別れを惜しんでいた。

桟橋を挟んで、反対側の船のデッキでは、牛中のブラスバンドが陣取り、「軍艦マーチ」とか、「校歌」とかが、演奏されていた。

私も、バンドの一員になりすまして、特等席から見送った。

出航の笛が鳴る。すると、「螢の光」が演奏され、船が静かに動き出す。男子学生は片手でテープを握り、帽を振り、女学生はときおり涙を拭きながら、大きく手を振った。

船の別れというものは何かと情緒があった.

リーダーが居なくなった決死隊は、新リーダーに中学3年の上筋睦雄が着任した。通称「むっちゃ」いわゆるこのブログでおなじみの長島の義兄である。

ある日のこと、同級生の友達から、山のトンビの巣にトンビの卵を取りに行ったことを聞き、「それなら俺たちも」ということで、山は山でも黒島のてっぺんのトンビの卵を取りに行こうと、新リーダーの独断で決定された。

今度は歩いては行けない。伝馬船が必要だ。

幸い、決死隊の仲間に宮前三吉「通称みよっしゃん」の親父さんが、大きな伝馬船を持っておられたので、その舟で行くことになった。

中学生4人、小学生4人の8人で編成された。

伝馬船には、鍋、水、マッチなどが常時収められていた。食べ物は現地調達。後は、小刀(肥後守)を各自携帯。

今回も親には内緒で、出発することになった。

天気は晴れ、風は凪、絶好の冒険日和だ。

宮崎湾から、櫓をこいで出発。当時小学生高学年でも、櫓は漕げたし、中学生でも漕げない人もいた。

写真右上から、左端の黒島まで、約40分くらいで到着する。

潮は大潮、干満の差が激しい時期、満潮で黒島の奥まで満ちていた。ラッキーと思い、みんなすぐ上陸した。

まずは、黒島探検からだ。山に登り、トンビの卵を取りに行く者、海岸線を探索する者と分かれた。

俺は卵には興味がなかったので、海岸でミナとかメノハとか食べられるものを探した。30分くらいしたら、山に行った者たちが戻ってきた。

トンビの巣と思って行ったら、カラスの巣だった。カラスの攻撃に遭い、追われて逃げてきたそうだ。弱い決死隊だった。

潮も引いたので、舟の周りで、みんなでアサリ貝掘り、手の空いた者は、メノハを取りに行ったり、ジャガイモを掘りに行ったりした。

舟から鍋やマッチや水を下ろし、小石で竈を作って火を焚いた。鍋にアサリ貝を入れて炊いた。アサリ貝を取り出し、その出し汁でメノハを炊いた。また、その出し汁でジャガイモを炊いた。

それをみんなで食べた。味は憶えていない。でも少し塩辛かった気がする。

腹を満たすほどではなかったが、その場にある食材を使ってみんなで食べる。これがアウトドアの楽しいところだ。

時は2時を過ぎていた。すると、大変なことに気づいた。

朝着いたときは、黒島の入り江の奥まで潮が満ちていた。だが、今の状況は、潮がずっと引いている。ここまで潮が来るまでに2,3時間かかる。日が暮れてしまう。やっとみんな、今、自分たちが置かれている状況がのみこめた。

みんなで知恵を出し合う。手分けして、舟の下に敷く小さな丸太をみんなで探しに行った。5,6本担いできた。

舟の下に敷いてみんなで押したが、重たい。背丈ぐらいの木の棒を4本探してきて、テコの原理を利用して肩に押し当てて舟の両サイドから押した。そしたら、少しずつ動き始めた。やがて浜辺の中ごろまで舟を運べた頃、塩も満ち始め、やっと舟が浮かぶ状態になった。バンザイ。

みんな乗船し、ホッとした。「さぁーこれで帰れる」と思った。だが、試練はこれからだった。突然須口の方から、西風が吹き始めた。漁師語であなぜの風である。

櫓を漕いでも、漕いでも、向かい風で舟が進まない。櫓漕ぎの達者なのは、リーダーと俺くらいだった。みんな舟板を外して両サイドから舟板で漕げと、リーダーが命令する。長手の瀬戸に流されたら、帰って来れんぞ!(当時は通天橋はなかった)

みんな力を合わせて、宮崎の八幡宮の見えるところまで来ることが出来た。家の人たちも、夕方になっても帰って来ないので、八幡宮のところに集まり、我々の行動を見守っていた。

怪我人も出さず、無事帰還することが出来たが、後で船主の宮前の親父さんにリーダーは呼び出された。

「あがん風の強かときは『生け簀』の栓を抜き、海水を入れると舟は重くなって流されんと。」とアドバイスを受けたが、子供にそんな知恵はない。祐ちゃんの親父さんも、みよっしゃんの親父さんも決して頭ごなしに怒らなかった。むしろ自分たちで行動を起こし、失敗をしながら経験を積み重ね、少年から大人になっていく、我が子の成長を遠くから見守っていて下さってる。そう思った。

次回「龍仙島(片島)漂流記」

年長者の隊長が卒業して、大阪に集団就職して故郷を離れた。港まで見送りに行った。

桟橋は大勢の見送りの人であふれていた。

水俣丸のデッキには、学生服を着た男女の就職生が横一列に並んで色とりどりのテープを片手に掴み、最後の別れを惜しんでいた。

桟橋を挟んで、反対側の船のデッキでは、牛中のブラスバンドが陣取り、「軍艦マーチ」とか、「校歌」とかが、演奏されていた。

私も、バンドの一員になりすまして、特等席から見送った。

出航の笛が鳴る。すると、「螢の光」が演奏され、船が静かに動き出す。男子学生は片手でテープを握り、帽を振り、女学生はときおり涙を拭きながら、大きく手を振った。

船の別れというものは何かと情緒があった.

リーダーが居なくなった決死隊は、新リーダーに中学3年の上筋睦雄が着任した。通称「むっちゃ」いわゆるこのブログでおなじみの長島の義兄である。

ある日のこと、同級生の友達から、山のトンビの巣にトンビの卵を取りに行ったことを聞き、「それなら俺たちも」ということで、山は山でも黒島のてっぺんのトンビの卵を取りに行こうと、新リーダーの独断で決定された。

今度は歩いては行けない。伝馬船が必要だ。

幸い、決死隊の仲間に宮前三吉「通称みよっしゃん」の親父さんが、大きな伝馬船を持っておられたので、その舟で行くことになった。

中学生4人、小学生4人の8人で編成された。

伝馬船には、鍋、水、マッチなどが常時収められていた。食べ物は現地調達。後は、小刀(肥後守)を各自携帯。

今回も親には内緒で、出発することになった。

天気は晴れ、風は凪、絶好の冒険日和だ。

宮崎湾から、櫓をこいで出発。当時小学生高学年でも、櫓は漕げたし、中学生でも漕げない人もいた。

写真右上から、左端の黒島まで、約40分くらいで到着する。

潮は大潮、干満の差が激しい時期、満潮で黒島の奥まで満ちていた。ラッキーと思い、みんなすぐ上陸した。

まずは、黒島探検からだ。山に登り、トンビの卵を取りに行く者、海岸線を探索する者と分かれた。

俺は卵には興味がなかったので、海岸でミナとかメノハとか食べられるものを探した。30分くらいしたら、山に行った者たちが戻ってきた。

トンビの巣と思って行ったら、カラスの巣だった。カラスの攻撃に遭い、追われて逃げてきたそうだ。弱い決死隊だった。

潮も引いたので、舟の周りで、みんなでアサリ貝掘り、手の空いた者は、メノハを取りに行ったり、ジャガイモを掘りに行ったりした。

舟から鍋やマッチや水を下ろし、小石で竈を作って火を焚いた。鍋にアサリ貝を入れて炊いた。アサリ貝を取り出し、その出し汁でメノハを炊いた。また、その出し汁でジャガイモを炊いた。

それをみんなで食べた。味は憶えていない。でも少し塩辛かった気がする。

腹を満たすほどではなかったが、その場にある食材を使ってみんなで食べる。これがアウトドアの楽しいところだ。

時は2時を過ぎていた。すると、大変なことに気づいた。

朝着いたときは、黒島の入り江の奥まで潮が満ちていた。だが、今の状況は、潮がずっと引いている。ここまで潮が来るまでに2,3時間かかる。日が暮れてしまう。やっとみんな、今、自分たちが置かれている状況がのみこめた。

みんなで知恵を出し合う。手分けして、舟の下に敷く小さな丸太をみんなで探しに行った。5,6本担いできた。

舟の下に敷いてみんなで押したが、重たい。背丈ぐらいの木の棒を4本探してきて、テコの原理を利用して肩に押し当てて舟の両サイドから押した。そしたら、少しずつ動き始めた。やがて浜辺の中ごろまで舟を運べた頃、塩も満ち始め、やっと舟が浮かぶ状態になった。バンザイ。

みんな乗船し、ホッとした。「さぁーこれで帰れる」と思った。だが、試練はこれからだった。突然須口の方から、西風が吹き始めた。漁師語であなぜの風である。

櫓を漕いでも、漕いでも、向かい風で舟が進まない。櫓漕ぎの達者なのは、リーダーと俺くらいだった。みんな舟板を外して両サイドから舟板で漕げと、リーダーが命令する。長手の瀬戸に流されたら、帰って来れんぞ!(当時は通天橋はなかった)

みんな力を合わせて、宮崎の八幡宮の見えるところまで来ることが出来た。家の人たちも、夕方になっても帰って来ないので、八幡宮のところに集まり、我々の行動を見守っていた。

怪我人も出さず、無事帰還することが出来たが、後で船主の宮前の親父さんにリーダーは呼び出された。

「あがん風の強かときは『生け簀』の栓を抜き、海水を入れると舟は重くなって流されんと。」とアドバイスを受けたが、子供にそんな知恵はない。祐ちゃんの親父さんも、みよっしゃんの親父さんも決して頭ごなしに怒らなかった。むしろ自分たちで行動を起こし、失敗をしながら経験を積み重ね、少年から大人になっていく、我が子の成長を遠くから見守っていて下さってる。そう思った。

次回「龍仙島(片島)漂流記」

2021年08月22日

スタンド・バイ・ミー(そばにいて)パートⅠ(下須島一周編)

この曲大好き ♪ダァーリン、ダァーリン、スタンド、バイ、ミー、オープリーズ、スタンド、バイ、ミー♪

ひと夏の子供たちの冒険を描く米映画『スタンドバイミー(1986)』が5月末、地上波で放送された。また見てしまった。

大人になった主人公が、冒険の旅で心を開いて打ち解け合った友の訃報に接し、思い出と共に悼む場面が有名だ。

心の中でつぶやく「12歳だったあの時のような友達は、それからできなかった。誰でもそうなのではないだろうか?」

この問いは何も「12歳」という年齢に狭くかかるものではあるまい。少年期には大なり小なり、人生に影響する友達との出会いが「誰でも」あるということだろう。

今日は小欄の少年期(小学5年)について語ってみたいと思う。

ある日、リーダーの祐の字(当時中学2年生)から召集がかかる。

祐の字の家の二階に集まると「次の日曜日に下須島一周することを決めた」と言って計画を話し始めた。当時は下須島にはまだ橋はかかってなかったので、天附丸という渡し舟が瀬崎から通っていた。用意するものは、船賃往復10円、小刀(肥後守)、ゴム銃(二股のパチンコ)、水、食料は現地調達とのことだったが、ゴム銃のことを質問したら、「鳥を見つけたら、これで撃ち落とし、それをみんなで焼いて食べる。」その当時鶏肉なんて食べたことがなかったので、みんな疑う余地もなくゴム銃を持参した。

この時祐の字は、年長者だったので、一二さんとか祐ちゃんとかなかなか呼びにくかったので、「隊長」と呼び名が付いた。

隊長以下6名の決死隊が編成された。

日曜日の朝八時、みんな親には行き先を告げず、瀬崎に集合。天附丸に乗船、いよいよ未知の世界へ出発である。

二度と生きて帰れないとは知らずに。オイオイ、縁起でもない!

天附に上陸。一路右回路で砂月を目指す。

黒田からはるはえまでは、道じゃなく海岸を歩いた覚えがある。

はるはえの所で海岸はストップして海になっていた。

それから山道はなく、みんなでケモノ道を探して進んだ。

牛深炭鉱の所にでて、海が見えてきた。砂月に着いたのは正午過ぎだった。

計画ではここで鳥を撃って焼いて食べる予定だったが、鳥一匹もいない。今思うと、鳥が何羽いようが、ゴム銃で当たるわけがない。なぜか妙にそこの所だけ記憶に残っている。砂月から元下須までは1本道だったから、歩くだけだった。途中イワシ納屋とかがあって、道端に干してあるセイロのイワシを失敬して飢えをしのいだ。天附に着いたのは午後4時ごろだったと思う。親もいなく、引率の先生もいなく、自分たちだけで成し遂げた達成感は、その後の人生に大きな力を得ることになる。これで自信をつけた決死隊は、さらなる冒険に旅立つことになる。

次回「黒島上陸編」をお楽しみに!

8月15日「月紬」に会いに行く。今日は目を開けていた。

初めて抱っこして見た。軽い!「じいちゃんは月紬に会うため70年待っていたんだぞ」と言ったとたん「ブゥー」とオナラをした。

「こいつ俺を屁とも思ってないな!」

「アッ、身も出てる」と長男。

「それなら早く変えてやらじゃ」と、感動のご対面と思っていたが、全く締まりのない話になってしまった。先が思いやられる。

ひと夏の子供たちの冒険を描く米映画『スタンドバイミー(1986)』が5月末、地上波で放送された。また見てしまった。

大人になった主人公が、冒険の旅で心を開いて打ち解け合った友の訃報に接し、思い出と共に悼む場面が有名だ。

心の中でつぶやく「12歳だったあの時のような友達は、それからできなかった。誰でもそうなのではないだろうか?」

この問いは何も「12歳」という年齢に狭くかかるものではあるまい。少年期には大なり小なり、人生に影響する友達との出会いが「誰でも」あるということだろう。

今日は小欄の少年期(小学5年)について語ってみたいと思う。

ある日、リーダーの祐の字(当時中学2年生)から召集がかかる。

祐の字の家の二階に集まると「次の日曜日に下須島一周することを決めた」と言って計画を話し始めた。当時は下須島にはまだ橋はかかってなかったので、天附丸という渡し舟が瀬崎から通っていた。用意するものは、船賃往復10円、小刀(肥後守)、ゴム銃(二股のパチンコ)、水、食料は現地調達とのことだったが、ゴム銃のことを質問したら、「鳥を見つけたら、これで撃ち落とし、それをみんなで焼いて食べる。」その当時鶏肉なんて食べたことがなかったので、みんな疑う余地もなくゴム銃を持参した。

この時祐の字は、年長者だったので、一二さんとか祐ちゃんとかなかなか呼びにくかったので、「隊長」と呼び名が付いた。

隊長以下6名の決死隊が編成された。

日曜日の朝八時、みんな親には行き先を告げず、瀬崎に集合。天附丸に乗船、いよいよ未知の世界へ出発である。

二度と生きて帰れないとは知らずに。オイオイ、縁起でもない!

天附に上陸。一路右回路で砂月を目指す。

黒田からはるはえまでは、道じゃなく海岸を歩いた覚えがある。

はるはえの所で海岸はストップして海になっていた。

それから山道はなく、みんなでケモノ道を探して進んだ。

牛深炭鉱の所にでて、海が見えてきた。砂月に着いたのは正午過ぎだった。

計画ではここで鳥を撃って焼いて食べる予定だったが、鳥一匹もいない。今思うと、鳥が何羽いようが、ゴム銃で当たるわけがない。なぜか妙にそこの所だけ記憶に残っている。砂月から元下須までは1本道だったから、歩くだけだった。途中イワシ納屋とかがあって、道端に干してあるセイロのイワシを失敬して飢えをしのいだ。天附に着いたのは午後4時ごろだったと思う。親もいなく、引率の先生もいなく、自分たちだけで成し遂げた達成感は、その後の人生に大きな力を得ることになる。これで自信をつけた決死隊は、さらなる冒険に旅立つことになる。

次回「黒島上陸編」をお楽しみに!

8月15日「月紬」に会いに行く。今日は目を開けていた。

初めて抱っこして見た。軽い!「じいちゃんは月紬に会うため70年待っていたんだぞ」と言ったとたん「ブゥー」とオナラをした。

「こいつ俺を屁とも思ってないな!」

「アッ、身も出てる」と長男。

「それなら早く変えてやらじゃ」と、感動のご対面と思っていたが、全く締まりのない話になってしまった。先が思いやられる。

2021年08月11日

「ウエルカム、ツムギ」

8月上旬、日本の周りに3つの台風が発生した。

2つは、九州には影響はなかったが、9号は九州直撃だった。

8月8日午後8時に九州上陸し、未明には通過していった。8月9日は、小さな怪獣の退院の日だったので、心配していたが、朝から晴れ間も見えた。我々は仕事だったので、長男が1人で迎えに行った。途中嫁さんの実家に寄って来たので、午後1時過ぎに工場に着いた。

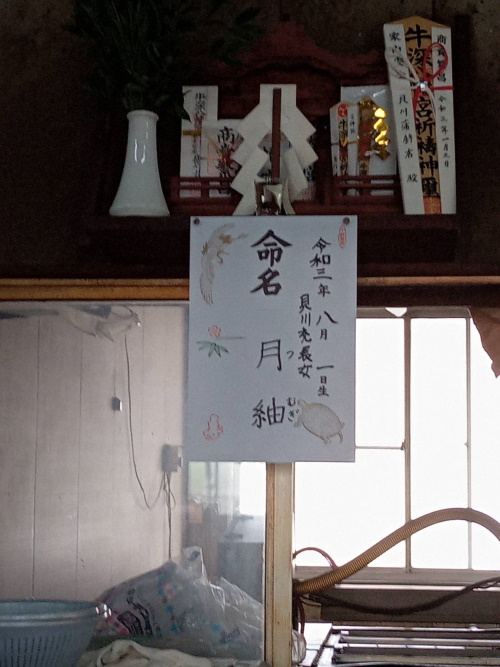

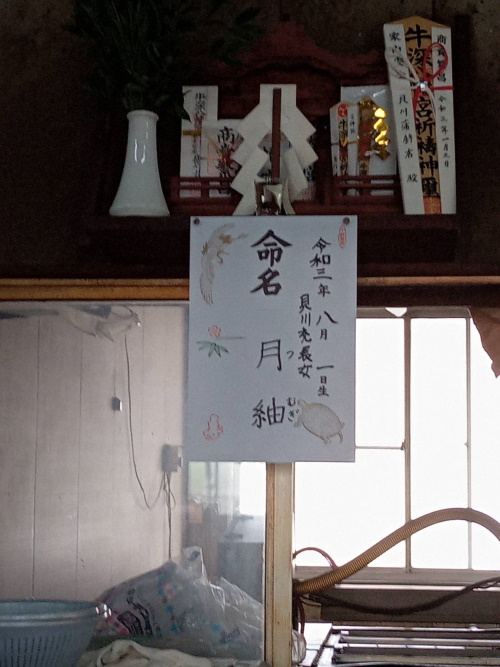

8月7日に命名を書いて、赤飯、お神酒を上げた。「月紬(つむぎ)」と命名が決まった。

すると、天の声が聞こえて来た。「あのなぁー、お前さん神様に奉納するときは、もう少し字は上手く書けよ。筆と墨汁を買うのをケチって、マジックで書くな!」とお叱りを受けた。「スミマセン、今、コロナで困窮していますので、2人目の時は必ず筆で書きますから。」とお詫びを申し上げた。

「さぁー初対面だ!」「オヤジ、抱けば」と長男が言ったが、作業着のままだったので、ばい菌がついたらいけないと思い、嫁に抱かせた。

実家でもだったけど、工場に着いてからでも、ずっと眠っていると。まぁ、起こすのも可哀想だから、写真だけ撮って早々に帰した。

8月10日天草市牛深支所で、出生届を出し、無事貝川家の一員として仲間入りを果たした。

長男の家では嫁さんが保育士とあって、歓迎のお飾りがしてあった。「ウエルカム、ツムギ」親子3人で幸せそうである。

自分より大きな哺乳瓶を抱えて飲む姿は、将来はきっと大物になる予感さえただよう。

ジャンヌダルクか、もしくはうわばみか

何がともあれ最高!

2つは、九州には影響はなかったが、9号は九州直撃だった。

8月8日午後8時に九州上陸し、未明には通過していった。8月9日は、小さな怪獣の退院の日だったので、心配していたが、朝から晴れ間も見えた。我々は仕事だったので、長男が1人で迎えに行った。途中嫁さんの実家に寄って来たので、午後1時過ぎに工場に着いた。

8月7日に命名を書いて、赤飯、お神酒を上げた。「月紬(つむぎ)」と命名が決まった。

すると、天の声が聞こえて来た。「あのなぁー、お前さん神様に奉納するときは、もう少し字は上手く書けよ。筆と墨汁を買うのをケチって、マジックで書くな!」とお叱りを受けた。「スミマセン、今、コロナで困窮していますので、2人目の時は必ず筆で書きますから。」とお詫びを申し上げた。

「さぁー初対面だ!」「オヤジ、抱けば」と長男が言ったが、作業着のままだったので、ばい菌がついたらいけないと思い、嫁に抱かせた。

実家でもだったけど、工場に着いてからでも、ずっと眠っていると。まぁ、起こすのも可哀想だから、写真だけ撮って早々に帰した。

8月10日天草市牛深支所で、出生届を出し、無事貝川家の一員として仲間入りを果たした。

長男の家では嫁さんが保育士とあって、歓迎のお飾りがしてあった。「ウエルカム、ツムギ」親子3人で幸せそうである。

自分より大きな哺乳瓶を抱えて飲む姿は、将来はきっと大物になる予感さえただよう。

ジャンヌダルクか、もしくはうわばみか

何がともあれ最高!

2021年08月03日

(ニュース速報)小さな怪獣現る。

8月1日早朝、1本のTELが入る。長男からだ。

リトルモンスターが接近中だから、今現場に向かっているとの一報が入る。我々は仕事だったので、工場で待機した。

すると8時過ぎ、TELが入る。オギャーオギャーという鳴き声とともに、小さな怪獣が現れたと現場の写真と動画が送られてきた。

しばらく見入った。

泣いたり、笑ったり、すましたり、いくら見ても飽きない。

この小さな怪獣は、コロナ禍の中で、家族、親族も誰も会うことが出来ない未確認物体だ。ただ母子ともに健康だとのこと。それ以上に勝るものはない。

現場からの中継が入っています。この小さな怪獣は女の子ですが、凶暴です。生まれながらにして、その小さな手でご祝儀をふんだくっていくという荒業を持っています。

すでに数件の被害が報告されています。これからさらに被害件数が増していくことが、懸念されます。

通りすがりの人にも聞いてみましょう。

「お名前は何とおっしゃいますか?」「加藤清正です」

「加藤さんは、この小さな怪獣をどう思われますか?」「7月まではブログの主役をつとめていましたが、この小さな怪獣が現れ主役の座を下ろされるのではないかと、不安で不安で戦々恐々としています。特にワクチン接種でヘタを打ったからなぁー」「自業自得ですね」

各報道局の申し合わせにより、名前はまだ公表しないとのことです。以上現場からでした。

リトルモンスターが接近中だから、今現場に向かっているとの一報が入る。我々は仕事だったので、工場で待機した。

すると8時過ぎ、TELが入る。オギャーオギャーという鳴き声とともに、小さな怪獣が現れたと現場の写真と動画が送られてきた。

しばらく見入った。

泣いたり、笑ったり、すましたり、いくら見ても飽きない。

この小さな怪獣は、コロナ禍の中で、家族、親族も誰も会うことが出来ない未確認物体だ。ただ母子ともに健康だとのこと。それ以上に勝るものはない。

現場からの中継が入っています。この小さな怪獣は女の子ですが、凶暴です。生まれながらにして、その小さな手でご祝儀をふんだくっていくという荒業を持っています。

すでに数件の被害が報告されています。これからさらに被害件数が増していくことが、懸念されます。

通りすがりの人にも聞いてみましょう。

「お名前は何とおっしゃいますか?」「加藤清正です」

「加藤さんは、この小さな怪獣をどう思われますか?」「7月まではブログの主役をつとめていましたが、この小さな怪獣が現れ主役の座を下ろされるのではないかと、不安で不安で戦々恐々としています。特にワクチン接種でヘタを打ったからなぁー」「自業自得ですね」

各報道局の申し合わせにより、名前はまだ公表しないとのことです。以上現場からでした。